頭を使う!

●世界に通用する子供の育て方

著:中嶋嶺雄

https://amzn.to/4a2QaVk

「国際教養大学」(秋田市)を、あなたはご存知ですか? なぜ、この大学は就職率100%なのか? その理由は「世界に通用する人材育成」にあります。授業はすべて英語。独自の「教養教育」「留学制度」などによって「世界レベルで活躍できる人材」を育成してきた結果、他の大学を圧倒する高い就職率を実現しました。

人口が減少する日本において、もはや内需の拡大は望めません。その中で企業は海外、特に新興国に活路を見出す傾向が強くなってきています。もはや国内だけに目を向けていて、それで済む時代は終わりました。積極的に世界に出ていき、そこで活躍できる人材でなければ

もはや就職もままならないのです。

本書は今、教育関係者、企業の採用担当者などから熱い注目を浴びている国際教養大学の学長が「子供の才能を引き出し、世界の舞台で活躍させる秘訣」を教えます!

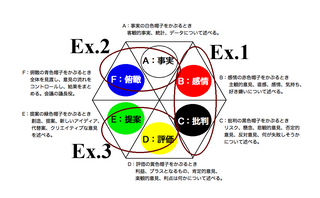

デボノ博士の6色ハット発想法

E. デボノ (著), 松本 道弘 (翻訳)

https://amzn.to/3v3KuvF

6つの帽子をかぶり分ける

デボノ博士が開発した「6 Thinking Hats」は日本

の企業では「6色ハット発想法」として、商品企

画から会議の運営まで、幅広くビジネスに応用さ

れているようです。

ハットは帽子のことで、発言に際して6色の帽子

をかぶり分けます。つまり、自分が述べる意見が、

どういう「視点」に立つものかを、自分自身(お

よび相手)に対してはっきりさせるのです。

A:「事実」の白色帽子をかぶるとき

客観的事実、統計、データについて述べる。

B:「感情」の赤色帽子をかぶるとき

主観的意見、直感、感情、気持ち、好き嫌い

について述べる。

C:「批判」の黒色帽子をかぶるとき

リスク、懸念、悲観的意見、否定的意見、

反対意見、何が失敗しそうかについて述べる。

D:「評価」の黄色帽子をかぶるとき

利益、プラスとなるもの、肯定的意見、

楽観的意見、利点は何かについて述べる。

E:「提案」の緑色帽子をかぶるとき

創造、提案、新しいアイディア、代替案

クリエイティブな意見を述べる。

F:「俯瞰」の青色帽子をかぶるとき

全体を見渡し、意見の流れをコントロールし、

結果をまとめる。会議の議長役。

個人としてこの発想法を生かすために

<エクササイズ1(Ex.1)>

「B:感情」や「C:批判」は、比較的簡単なの

で、この種の発言からトレーニングすると入り

やすいというのが私(水行末=黒坂洋介)の考

えです。

<エクササイズ2(Ex.2)>

次に「A:事実」を明らかにする練習をします。

事実は何であるか、それを自分の「意見」と峻

別するのは案外難しいものです。また「F:俯

瞰」の練習もここで行ないます。

<エクササイズ3(Ex.3)>

そして「D:評価」、つまり肯定的な意見をひね

り出し、さらに創造的な「E:提案」を考える段

階に入ります。

自分の書いたものを読み直すとき、それがA〜F

のどれに相当するか自己診断し、たとえばBやC

ばかりに偏っていたら、ほかの視点も導入する

ことでより深く考えることができます。

また、他者の発言を分析するときも、A〜Fのど

の視点が多いかに着目することで、相手の見落

としている視点を指摘することができます。

●のうだまーやる気の秘密

著:上大岡トメ

著:池谷裕二

https://amzn.to/4a3Vvfs

何をやっても三日坊主。あきっぽいのは私だけ? いいえ、それは脳があきっぽくできているから。脳の中の「淡蒼球」を動かせばやる気は引き出されるのです。

自分の意志では動かせない「淡蒼球」を起動させる4つのスイッチは、カラダを動かす、いつもと違うことをする、ごほうびを与える、なりきる。続ける技術とやる気の秘密を解くベストセラー。

やり抜く人の9つの習慣 コロンビア大学の成功の科学 (コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)

ハイディ・グラント・ハルバーソン (著), 林田レジリ浩文 (翻訳)

https://amzn.to/48GFXgl

◎話題沸騰! Harvard Business Reviewで最多閲覧数を記録

◎モチベーション科学の第一人者が教える「心理学的に正しい目標達成の方法」とは?

「成功とは生まれつきの才能で決まるものではありません」

「成功する人には共通の思考や行動のパターンがあります」──。

コロンビア大学でモチベーション理論を教える社会心理学者の著者は、こう断言します。

多くの心理学者たちの数々の実験と、著者自身の研究成果によって証明ずみの「心理学的に正しい目標達成の方法」を

著者がまとめたハーバードビジネスレビュー誌ブログの記事は、過去最大の閲覧数を記録する大反響を呼びました。

本書は、その話題の記事に加筆してつくられた1冊。

心理学で証明された正しい目標達成方法だけが、コンパクトなページ数に詰まっている本書は、アメリカの読者の間で「お宝本」として話題を呼びました。

多くのビジネス書・経営書を出版するHarvard Business School Press社で最も成功した電子書籍となっています。

◎本書で紹介する「目標達成に最も寄与する習慣」

・目標に具体性を与える

・目標達成への行動計画をつくる

・目標までの距離を意識する

・現実的楽観主義者になる

・「成長すること」に集中する......etc.

◎本書で手に入る「目標達成ツール」

・目標達成の切り札「if-thenプランニング」

・目標までの距離に目を向ける「これから思考」

・ネガティブな側面にも目を向ける「現実的楽観主義」

・失敗を味方にする「成長ゴール」

・〝やり抜く力〟を支える「拡張的知能観」......etc.

今日からすぐ実行できる考え方がコンパクトなページ数(120ページ)の中で豊富に紹介されています。

仕事からダイエットまで「達成したい目標」があるなら、ぜひ本書を参照してみてください。

これまでより、もっと早く、もっと上手に、目標を達成できるようになるはずです。

【目次】

第1章 目標に具体性を与える

第2章 目標達成への行動計画をつくる

第3章 目標までの距離を意識する

第4章 現実的楽観主義者になる

第5章 「成長すること」に集中する

第6章 「やり抜く力」を持つ

第7章 筋肉を鍛えるように意志力を鍛える

第8章 自分を追い込まない

第9章 「やめるべきこと」より「やるべきこと」に集中する

著者について

ハイディ・グラント・ハルバーソン Heidi Grant Halvorson, Ph.D.

社会心理学者。コロンビア大学モチベーション・サイエンス・センター副所長。

コロンビア大学で博士号を取得。モチベーションと目標達成の分野の第一人者。

「ハーバード・ビジネス・レビュー」「ハフィントンポスト」「サイコロジー・トゥデイ」「フォーブス」などへの寄稿多数。本書のほか『やってのける』(大和書房)『だれもわかってくれない』(早川書房)などのベストセラーがある。

本書は「ハーバード・ビジネス・レビュー」において歴代最多の閲覧数を記録した投稿に加筆したものである。

林田レジリ浩文(翻訳)

早稲田大学社会科学部卒。保険代理店経営のかたわら数百冊のビジネス書、心理学書の洋書を読み、気に入った本を自ら売り込み出版するスタイルの異色の翻訳者。

翻訳書に『オレなら、3秒で売るね!』『逆境に負けない人の条件』(フォレスト出版)『逆境を生かす人 逆境に負ける人』(ディスカヴァー)ほか多数。

やる気が上がる8つのスイッチ コロンビア大学のモチベーションの科学 (コロンビア大学モチベーション心理学シリーズ)

ハイディ・グラント・ハルバーソン (著), 林田レジリ浩文 (翻訳)

https://amzn.to/49xC7aF

モチベーションと目標達成分野の第一人者で、コロンビア大学ビジネススクールで教鞭をとる社会心理学者の著者が、自分自身と他者のモチベーションを上げる方法を紹介する。

まず理解しなければいけないのは、万人に共通する、たったひとつの方法などはないということだ。

著者は下記の3つの軸をもとに人を8つのタイプに分け、それぞれに最適の方法を解説していく。

1 マインドセットの軸=「証明」を目指すか「成長」を目指すか

2 フォーカスの軸=得るものにフォーカスするか失うものにフォーカスするか

3 自信の軸=自信が大きいか小さいか

8つのタイプは次の通りだ。

タイプ1 中二病(Teenager)

タイプ2 うざいやつ(Showoff)

タイプ3 臆病者(Neurotic)

タイプ4 退屈な人(Stick in the mud)

タイプ5 やる気の空回り(Eager Beaver)

タイプ6 まじめな見習い(Alert Apprentice)

タイプ7 新星(Star Who's (almost)Born)

タイプ8 熟練の匠(The Expert in the Making)

たとえば「タイプ1 中二病」は自分が優秀な人間であることを「証明」したいと思い、

称賛や報酬など、得るものにフォーカスしている。ところが実力はなく、したがって自信もない。

このタイプの人の場合、マインドセットを「成長」を目指すことに切り替え、

オンザジョブトレーニングで実力と自信を養い、

得るものにフォーカスしているという積極的・意欲的な部分を生かすようにしていくことでモチベーションを上げることができるのだ。

同様に各タイプがどのようにやる気を出し、それを持続させることができるのかを解説するとともに、

マインドセットの変え方や自信のつけ方、フォーカスの生かし方といった共通の処方箋を詳しく具体的に述べていく。

1時間で読めるコンパクトで平易な本だが、エビデンスのある科学的な方法には説得力があり、すぐに実践したくなる。

この本そのものが「やる気」のスイッチになっているのだ。

<目次>

序章 やる気を上げる方法は1つではない

第1章 2つのマインドセット...「証明」を求めるより「成長」を目指そう

第2章 やる気のフォーカス...「獲得」か「回避」かを知って強みにする

第3章 自信は必須の要素

第4章 やる気から見た8つのタイプ

第5章 すべてのタイプに共通する処方箋

私たちが人間のやる気を駆り立てる方法を解明し、思うような成果を出すためには、

そのやる気のない状態を作り出しているさまざまな要因を探り当てることが必要です。

医者が脈拍や体温や血液検査などを頼りに病気の診断と治療をしていくように、

私たちも表に現れたさまざまな事象から、いくつかのパターン別に解決を探っていかなくてはいけません。

どこに問題があるのかがわかれば、心理学ですでに解明された「治療法」が見つかります。

この小さな本は、あなたが「人間をやる気にさせるお医者さん=モチベーション・ドクター」になるための最初の一歩になるように書かれています。

(「序章」より)

●ユダヤ人が教える正しい頭脳の鍛え方

エラン カッツ (著), Eran Katz (原名), 母袋 夏生 (翻訳), 阿部 望 (翻訳)

https://amzn.to/4352XV2

世界人口におけるユダヤ人の人口比は0.25%にすぎない。

しかしノーベル賞受賞者のユダヤ人の割合はなんと45%

にもなる。その秘密(の一部でしょうね)が本書で解き

明かされる。

ユダヤの神は抽象だった。ユダヤ人は(偶像ではなく)

抽象的な存在を崇拝することができた。そしてイマジネ

ーションを自分達の財産として育み続けてきた。これが

ユダヤ人の創造性の源であるとか。

ノートの取り方や討論を使った勉強の仕方、記憶術など

実用的な手法も満載。そして全体がひとつの小説になっ

ているという、実にぜいたくな一冊。

●勉縮のすすめ

著:松山幸雄

https://amzn.to/3V8QUV0

米国特派員を経験した朝日新聞記者・松山幸雄の日米比

較文化論。特に教育について考察を加えている。1981年

の刊行なので「ふた昔」以上前の本だが、内容はいまも

参考になりそうだ。

私(黒坂)は学生時代に読んで感銘を受け、自分の勉強

の指針とした。特に印象に残っているのは、

「人間は能力があるとかないとか言ってもそれほど

大きな違いはない。社会に出て一番大切なのは、

いつも上機嫌でいられる能力だ」

という著者の主張。世の中、なんとも不機嫌な人が多い

ですよね。にっこり♪

●【新版】すごい会議 短期間で会社が劇的に変わる!

大橋禅太郎 (著)

https://amzn.to/3InwcZU

ここに30,000円の予算があるとしよう。それを問題解決

のために使う。そのとき、「問題」をどのような言葉で

とらえるかによって、予算の使い道は大きく変わる。

1.会社が面白くないのが問題

2.どのようにすれば会社が面白くなるか(が問題)

3.どのようにすれば渋谷で一番魅力的な会社になるか(が問題)

上記1〜3のうち、どの「問題」を会議の議題としたらよ

いだろう? どの言葉で「問題」をとらえる会議がもっ

ともクリエイティブな解決策を生むだろうか?

こんな素敵な知恵がいっぱい詰まった本です。

会社を劇的に変革する「すごい会議」とは

「すごい会議」のやり方で、あなたの会社は劇的に変わる!

ユダヤ人マネージメントコーチ・ハワード・ゴールドマンにより開発された「すごい会議」のやり方は、ヤフー!、アップル、NEC、Hewlett-Packard、アメリカン・エキスプレス、P&G、モルガン・スタンレー、アクセンチュアなど、世界中の元気な会社で採用されている。

「すごい会議」のやり方を読むと、

・会議での話し方、聞き方が変わる!

・問題の解決のしかたが変わる!

・意志決定の方法が明確になる!

・各自がなにをするのかがはっきりわかるようになる!

そして、会社全体が短期間に進化し、業績がアップする!!

●進化しすぎた脳 〜中高生と語る「大脳生理学」の最前線〜

池谷 裕二 (著), 長崎 訓子 (イラスト)

https://amzn.to/3V7C8O9

いまさら紹介するまでもないベストセラー。人間の認識

がどのように成立するかを、大脳生理学から見る面白さ。

同時に、脳はいかようにでもトレーニングできるという

可能性を感じさせてくれる。

気功や呼吸法がどうして効果があるのか、いろんなヒン

トを発見しました。

***(以下出版社情報より)***

「私自身が高校生の頃にこんな講義を受けていたら、

きっと人生が変わっていたのではないか?」

ベストセラー『海馬』の著者が、しびれるくらい美しい脳のメカニズムを語る。

自由意志からアルツハイマー病の原因まで、おどろくべきトピックスの数々。

●ラジコン・ネズミに自由はあるか?

●〈意志〉が目に見える?

●「悲しいから涙が出る」んじゃない?

●世界は脳のなかでつくられる?

●「見ること」は無意識?

●神経細胞は増殖してはいけない?

●脳があいまいなのには理由がある?

●神経に直接効く薬?

柔軟性を生むために発達したヒトの脳を、わかりやすく大胆に語った講義。

●スウェーデン式 アイデア・ブック

著:フレドリック・ヘレーン

https://amzn.to/4c475Zw

<創造とは間違うことだ>

スウェーデンはアイデアとセンスの国。スウェーデ

ンには日本と共通する要素がいくつもあるとか。資

源が限られ、国は小さいけれど、手先が器用でセン

スがいい。伝統がありながらも、いろんな文化を吸

収するのが上手い。

「アイデア・ブック」には創造性を磨くヒントが

いっぱ いです。少し引用します。

心理学者のJ.P.ギルフォードが創造性の

研究に身を捧げたのは、あるきっかけからで

した。第二次世界大戦中、アメリカ空軍から依頼さ

れて爆撃機のパイロットを選ぶことになり、

知能検査や学業成績、個人面接の結果をもと

に適任者を選抜しました。空軍はまた、退役した元空軍司令官にも同じ

任務を与えました。ギルフォードは心理学を

まるで知らない素人が携わることを苦々しく

思い、また、司令官 のベテラン・パイロット

としての知識や経験をさほど評価しませんで

した。案の定、ギルフォードと元司令官はまったく

違うタイプの人間を選びました。しばらくして、二人の任務が査定されました。

すると、ギルフォードが選んだパイロットは

ことごとく撃墜されていたことが判明。大勢

の兵士を死に追いやってしまったことを知り、

ギルフォードは悲嘆にくれました。そしてようやく悲しみの底から立ち上がると、

自身の失敗を検証するとともに、なぜ司令官

の選んだ人材が抜きん出ていたのかを徹底的

に調べようと決意したのです。ほどなく、元司令官は全員に「ドイツ領空で

敵機に対空射撃にあったらどう対処するか」

と質問し、軍のマニュアル通り「上昇します」

と答えた兵士を落していたことが判明しまし

た。選ばれたのは、「その場になってみないとわ

かりませんが、おそらく降下します」「ジグ

ザグ飛行を始めます」「左右に機体を揺らし

て砲火を避けてみます」など、いわゆる「間

違った」回答をしたパイロットばかり。その理由は、マニュアル通りに行動する兵士

は意外性に欠けており、予測されやすいから

でした。ギルフォードが失敗した原因はそこ

にありました。マニュアル通りに機体を上昇

させる兵士ばかり選んでいたのです。お決まりのパターンを敵側のドイツ軍は察知

しており、雲の上で上昇してくるアメリカ機

を待ち伏せていました。つまり、知性が高く

ても常に規則通り動くパイロットより、機知

に富んだ考え方ができるパイロットの方が危

険をうまく切り抜けられるということです。違う考え方ができる能力、枠の外で考える能

力---。そこではたと、ギルフォードは創造性

や独創性というものに気づき、以来、その研

究に没頭しました。また、より適性のあるパイロット、すなわち

新しい問題を提示されたとき、予想外の解決

策を即座に見出すことのできる創造的な人材

を見極める方法も考案しました。ギルフォードが空軍用に考案した最初の創造

すぐに何通りも浮かぶ人もいれば、いくら考

性テストは、「レンガ一個の使いみちをでき

る限りたくさん考える」というものです。

えても五通りくらいしか思いつかない人もい

るでしょう。このテストはいまでは広く一般

的に使われており、個人であれ、グループで

あれ、創造性を刺激するよい訓練となってい

ます。

同書の中では、アインシュタインがひとつの問題に

対して常に複数の答えを模索していたことが紹介さ

れます。何を行なうにしても、かならず複数の「正

しい」方法がある。そう考えることが創造性の基本

なのでしょうね。

知的トレーニングにお薦めの一冊です。

投稿者 kurosaka : 2006年4月19日